Detrás de Breakfast at Tiffany's: la vida de Hepburn como activista

Hollywood la convirtió en ícono, pero antes y después del glamour, Audrey Hepburn fue espía, sobreviviente del nazismo y defensora de la infancia en el mundo.

Desde hace un par de años, en redes sociales corría el rumor de la posible realización de una película basada en la vida de la actriz belga-británica, Audrey Hepburn.

Entre fan casts y debates sobre quién debía interpretar al personaje, el nombre de Lily Collins se posicionó durante años como el favorito. No solo por sus habilidades actorales, sino también por el notable parecido físico señalado por las y los aficionados. Hoy, esa expectativa dejó de ser un deseo, pues este 23 de febrero, la propia Collins anunció que protagonizará una película basada en la vida de la actriz.

“Tras casi 10 años de desarrollo y toda una vida de admiración y adoración por Audrey, finalmente puedo compartir esto. Honrada y extasiada, no alcanzan para expresar lo que siento…”, dijo Lily Collins en una publicación en Instagram.

Esta nueva producción no es un remake ni una biografía tradicional de Audrey Hepburn, sino que se basa en un guión de Alena Smith, que retoma el libro de no ficción Fifth Avenue, 5 A.M.: Audrey Hepburn, Breakfast at Tiffany’s and the Dawn of the Modern Woman, escrito por el autor Sam Wasson.

La película explorará el detrás de cámaras de la película de 1961, Breakfast at Tiffany’s (Desayuno con Diamantes), detallando desde los conflictos de producción hasta las decisiones creativas que definieron el filme, pues en él, se narran las tensiones que surgieron al inició de la producción, como el hecho de que Truman Capote, autor de la novela original, quería que Marilyn Monroe protagonizara la cinta en lugar de Hepburn.

Esta noticia, aunque en un comienzo emocionó a las y los seguidores de Audrey Hepburn, también puso al centro de la conversación un posible sesgo en la película: la invisibilización de su trabajo como activista y estratega durante la Segunda Guerra Mundial.

Por ello, y para que no se te pase, aquí te contamos cómo es que Audrey Hepburn dedicó su vida al activismo.

Espía y estratega durante la Segunda Guerra Mundial

Más allá de su estatus como ícono de Hollywood, la vida de Audrey Hepburn estuvo profundamente marcada por su experiencia durante la Segunda Guerra Mundial y su posterior labor humanitaria, la cual se convirtió en su principal propósito tras retirarse de la actuación.

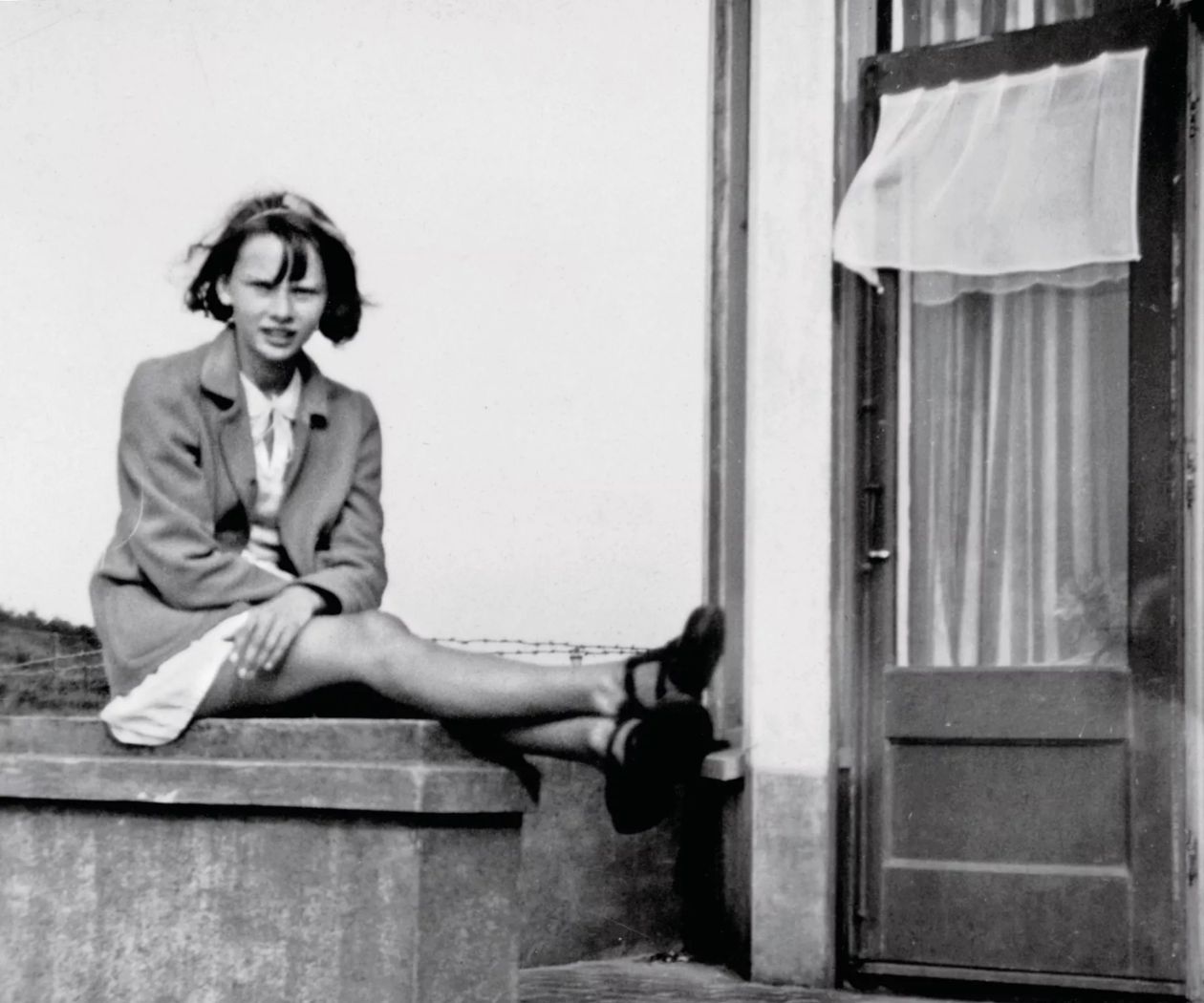

Audrey nació en Bruselas en 1929, hija de una baronesa holandesa y un banquero británico. A pesar de que sus padres fueron simpatizantes del fascismo en la década de 1930, un hecho que ella nunca perdonó a su madre, Audrey se convirtió en una ferviente colaboradora de la resistencia holandesa tras la invasión nazi en los Países Bajos.

Su convicción fue tan grande que desempeñó actividades como espía, y es que, debido a su apariencia supuestamente inofensiva causada, en parte, por la desnutrición, solía entregar mensajes, comida y dinero a las tropas aliadas, ocultando notas incluso en sus calcetines.

Tal fue, no solo su compromiso, si no su necesidad de sobrevivir, que en una ocasión, evitó ser descubierta por soldados alemanes fingiendo ser una niña indefensa y ofreciéndoles flores.

Durante su tiempo como aliada, utilizó sus habilidades como bailarina para organizar conciertos clandestinos con el fin de recaudar fondos para la resistencia, actuaciones se realizaban en casas con las ventanas cerradas y el público no podía aplaudir para evitar ser detectados por los nazis.

Audrey Hepburn fue víctima del fascismo arrasador de la época; durante los años de 1944 y 1945 una severa hambruna causada por un bloqueo alemán arrasó en los Países Bajos, territorio ocupado por nazis durante la Segunda Guerra Mundial, dejando a más de 20 mil personas en situación de muerte debido a la escasez crítica de alimentos y combustible.

Durante esos años, Hepburn sufrió de anemia severa debido a la falta de comida. Esta debilidad física hizo que su sueño original de convertirse en una bailarina de ballet profesional no se convirtiera en realidad, lo que finalmente la llevó a dedicarse a la actuación.

Más allá de Breakfast at Tiffany's: una vida de activismo

La conocemos por su trabajo en algunas de las películas más emblemáticas del Hollywood clásico como Vacaciones en Roma (1953), Sabrina (1954) y My Fair Lady (1964), sin embargo, detrás de las películas y la extravagante industria del cine estadounidense, Hepburn dedicó su vida al activismo y la filantropía.

Realizó numerosos viajes de campo a regiones afectadas por la sequía, el conflicto civil y la pobreza, visitando países como Etiopía, Sudán, Vietnam, El Salvador y Bangladesh. Hepburn se involucraba activamente en proyectos de alfabetización femenina, vacunación contra la polio y suministro de agua potable.

Utilizó su fama para testificar ante el Congreso de los Estados Unidos y participar en la Cumbre Mundial en favor de la Infancia pues defendía que quienes poseen recursos tienen la obligación moral de ayudar a quienes no tienen nada. A lo largo de su vida, trabajó con la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y en 1988 fue nombrada Embajadora de Buena Voluntad de UNICEF, cargo que ocupó hasta su muerte.

En 1992, a pesar de estar ya enferma de cáncer, continuó viajando a Kenia, Somalia y Francia para cumplir con sus compromisos humanitarios. Ese mismo año recibió la Medalla Presidencial de la Libertad, el honor civil más alto de los Estados Unidos, antes de fallecer en Suiza en enero de 1993.

Así, la vida de Audrey Hepburn trasciende las pantallas del cine y deja un legado como una aliada de los derechos humanos.

Link de la nota: https://lacaderadeeva.com/moda/la-vida-activista-de-audrey-hepburn-mas-alla-del-cine/16359

Fuente: La Cadera de Eva